우리 집엔 아무 것도 없어 1, 2권“(정은지 옮김, 북앳북스)을 읽었다. 과격한 버리기의 삶을 영위하고 있는 저자의 스토리가 흥미진진하다. 가재도구를 최소화 하면서 살아가는 어떤 서양 사람의 이야기를 과거에 읽은 적이 있는데 그 이야기에서는 식구가 한 두 명에 불과해 “혼자 산다면야 이 정도는 불가능할 것도 없겠지”라고 생각이 들어 그다지 감명 깊지 않았던 반면, 이번에 읽은 유루리 마이의 책은 할머니, 어머니, 남편, 저자로 이뤄진 4인 가족을 배경으로 한 상황에서 “아무 것도 없는” 생활을 펼치고 있어 “이건 아무나 할 수 없겠구나”라고 생각이 들었다. 일본에서는 벌써 4권까지 출간했다고. 4인 가족이 한 집에 살면서 가재도구를 최소화하며 살고 있다는 점은 무척 인상적이지만 이 책을 읽으며 “그래도 아이가 있으면 이야기가 좀 달라질텐데”라는 생각을 했다. 마침 저자의 득남 소식을 그녀의 블로그 “なんにもないぶろぐ(아무 것도 없는 블로그)를 통해 알게되었다. 이제 육아의 현실 속에서 저자의 “버리는 생활”이 과연 어떻게 전개될지 무척 궁금해진다. 아마 시리즈 5권에서 이 이야기를 다루겠지. ]]>

[월:] 2015년 06월

-

진실, 전설, 픽션

어느 화학 교수의 수필집에 알브레흐트 뒤러의 작품 “기도하는 손”에 얽힌 이야기기 실려있었습니다. 요약컨대 뒤러가 미술 공부를 하는 동안 친구 한스가 뒷바라지를 해주었는데 후에 왕립미술학교를 수석으로 졸업한 뒤러가 돌아와보니 그 친구는 험한 노동으로 더 이상 그림을 그릴 수 없을 정도가 되어버린 두 손을 모아 뒤러를 위해 기도해 주고 있었고 이에 감동한 뒤러가 친구를 기념해 이 그림을 그렸다는 이야기입니다. 이 이야기는 과거에도 종종 들어왔지만 친구의 이름이 구체적으로 언급된 경우를 제가 본 것은 이번이 처음이어서 과연 이 이야기를 뒷받침하는 역사적인 근거가 있는지 갑자기 궁금해졌습니다. 검색해 본 결과를 종합해 보자면, 알브레흐트 뒤러의 기도하는 손에 얽힌 이 이야기는 과거 어느 시점에서 누군가가 만들어낸 그럴싸한 픽션이 회자되면서 몇 가지 형태로 분화된 것으로 보입니다. 기본적인 서사의 틀은 같지만 기도하는 손의 주인공을 누구로 하는지에 따라 살짝 달라지는데 뒤러의 형제 중 한 명인 “알버트”로 나오는 경우와 뒤러의 친구 “Franz Knigstein”으로 등장하는 경우가 대표적입니다. 위에 책에서처럼 친구 이름으로 “한스”가 등장한 것은 이례적인 경우인 듯 하네요. 어디까지가 진실인지 알기 어려운 이 이야기가 계속 회자되는 이유는 ‘친구를 위한 사랑의 희생이 아름다운 예술작품으로 남겨져 많은 사람들에게 감동을 준다’는 서사의 틀이 많은 이들에게 공감을 일으키기 때문일 것입니다. 뒤러에 대해 깊이 연구한 이들도 이런 일이 실제로 있었는지에 대해서는 회의적이지만 혹시 뒤러의 생애 속에서 이런 스토리의 씨앗이 될만한 작은 사건이 있었는지도 모르는 일이므로 이 그림이 그려진지 500년이나 지난 시점에서 저같은 문외한이 뭐라고 단정지을 수는 없을 것 같습니다. 흔히 “감동적인 일화”라고 회자되는 이야기에는 구체적인 근거가 누락되는 경우가 빈번합니다. 이런 이야기는 대체로 학술적인 발표가 아닌, 대중을 대상으로 하는 강연 속에서 어떤 의미를 전달하는 취지에서 예화로 사용되는 경우가 많아 구체적인 시간과 장소나 등장 인물의 아이덴티티가 생략되는 경우가 많고, 혹시 그런 내용이 언급되더라도 희미하게 그려지곤 합니다. (그런 점에서는 종종 재난 상황에서 유언비어로 전파되는 “충격적인 소문”도 이와 구조적인 유사점이 있습니다.) 다만, 전설에도 일말의 진실이 담겨 있으며 어떤 의미에서는 전설이 역사보다 더 진실에 가깝다고 이야기하는 경우도 있음을 염두에 둔다면, 이런 일화를 뒷받침할 역사적인 근거 자료가 없다고 그 이야기의 존재가치를 꼭 부정해야 하는 것은 아닐 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 픽션과 현실을 구분할 필요가 없다고 생각하면 곤란하다고 생각합니다. “그것이 사실이든 아니든 어떻습니까?”라고 사고하는 습관은 상당한 위험을 내포하기 때문입니다. 상상의 나래를 펴는데 한계를 둘 필요는 없지만 무언가를 신뢰하기 위해서는 그 신뢰의 근거가 어딘가에는 구체적으로 존재해야 합니다.

“우리는 주 예수 그리스도가 영광 가운데 오신 것을 여러분에게 전했습니다. 그것은 누군가가 지어 낸 근사한 이야기가 결코 아닙니다. 우리는 그분의 위엄 있는 모습을 우리 눈으로 직접 보았습니다.” — 베드로후서 1장 16절 (쉬운성경)

– – – 참고:- 알브레흐트 뒤러의 “기도하는 손”에 얽힌 이야기를 훨씬 더 깊이 파헤친 김삼 님의 “뒤러와 ‘기도하는 손’의 경건미?” 블로그 포스팅

- Anna Russell의 “The Odd, Enduring Power of ‘Praying Hands’“, March 21, 2013, Wall Street Journal

-

눈에 보이지 않는 디자인 기획 의도: 과잉설계

1995년 3월 20일, 일본 도쿄에서 옴진리교에 의한 독가스 테러 사건이 있었습니다. 당일 사고 현장에서 가장 가까운 대형병원인 성누가국제병원에는 전체 피해자의 1/10 정도인 640명 가량의 응급환자가 몰렸는데 약 2시간 동안 그 사람들을 전원 수용하고 적절한 치료를 제공했습니다.

한꺼번에 몰린 수많은 응급환자를 이 병원이 어떻게 그토록 신속하게 수용할 수 있었는지에 대해 여러 나라의 의료기관에서 관심을 가졌습니다. 그 배경에는 병원이 신축 공사를 할 때 남다른 관점을 가진 이들에 의해 기획된 과잉설계가 있었습니다. 병원의 신축 건물이 세워지던 1992년 전후, 혹시 있을지도 모르는 재난 상황에서 더 많은 환자를 수용하기 위해 복도, 대기실, 심지어 구내 채플에까지 산소 공급 파이프, 흡입용 진공연결 파이프 등을 설치해 어디든 병실로 전환할 수 있도록 설계를 했던 것입니다.

이런 기획을 주도했던 당시 병원장 히노하라 시게아키 씨는 폭격 상황에서도 환자를 치료할 수 있도록 지하에 수술실을 마련하고 벽에 주요 파이프를 설치한 스웨덴과 스위스의 의료시설에서 이런 점을 배웠다고 술회했습니다. (참고: 日野原 重明, だから医学は面白い, p86-87) 이런 과잉설계의 덕을 불과 3년만에 보게 될 줄은 몰랐겠지요. 그리고 히노하라 시게아키 씨가 자신의 저서에서 이런 배경을 밝히지 않았더라면 대부분의 사람들은 “큰 병원이니까 원래 그 정도는 하는 거 아냐?”하고 별다른 생각없이 넘어갔을 수도 있지 않았을까요?

물론 과잉설계 자체는 상당히 어려운 주제입니다. 과잉설계에 들어간 비용은 일종의 보험료 같은 거지만 보는 관점에 따라서는 낭비로 비춰지기도 하니까요. 하지만 과거의 방식을 아무 생각 없이 답습하면서 틀에 박힌 디자인을 하는 것보다는 구체적인 기준을 세우고 과잉설계를 할 것인지 말 것인지 고민하는 편이 더욱 큰 의미가 있겠다는 생각입니다.

그리고 과잉설계를 하든, 아니면 과잉설계를 하지 않기로 결정을 하든 그 의도를 구체적으로 명시하고 공유하는 것이 모두에게 유익할 것이라 생각합니다. 그래야 보이지 않는 것들에 대해서 사람들이 더 생각하게 되고, 혹시 판단을 그르쳤다는 결론이 나는 경우에도 잘못을 바로 잡기에도 좋고, 그만큼 공부가 될 테니까요.

-

MERS와 영어 공부

NPR에서 MERS 관련 보도를 검색했다. 아래는 6월 3일자 All Things Considered 방송의 일부분: 이번 계기로 알게 된 것 몇 가지:

- 미국에서는 MERS를 “메르스” 대신 “머스”로 읽는다.

- “격리되었다”라는 표현은 be in quarantine/placed under quarantine이라고 한다. 위키피디아에 따르면 Quarantine의 어원은 17세기 이태리어에서 “40”을 뜻하는 quaranta에서 나왔는데 흑사병이 창궐하던 1300년대 이후에 크로아티아 드브로브니크 항구에 들어오려는 선박을 40일간 대기시킨 것에서 유래했다고. (참고: 검역 유래에 대한 더 자세한 설명 via koreahealthlog.com)

- 한국에서 발생한 MERS의 특징은 (아직까지는) 병원에서 옮은 경우가 대부분이라고. ‘병원에서 병이 전염되는 경우’를 hospital-acquired infection 또는 nosocomial infection이라고 한다. 유사하지만 살짝 다른 개념으로, ‘치료를 받다가 병이 생기는 경우’는 iatrogenic 이라고 한다. (참고: 위키피디아의 iatrogenesis 항목. 우리말로는 의원병(醫原病)이라고 한다.)

- NPR의 6월 4일자 방송 Viral Superspreader? How One Man Triggered A Deadly MERS Outbreak 중에서 Vincent Munster 박사에 따르면 감기 바이러스는 코나 상기도에 주로 자리를 잡는 반면 MERS를 일으키는 코로나바이러스는 폐 깊숙히 자리잡는 특징이 있다고. 그래서 콧물 등에 섞여있는 감기 바이러스는 재채기를 통해 효과적으로 분출되어 쉽게 퍼지는 데 비해 폐 깊숙히 위치한 MERS 바이러스는 재채기를 통한 전염력이 상대적으로 낮다고. 일반적으로는 그렇다는 이야기다.

-

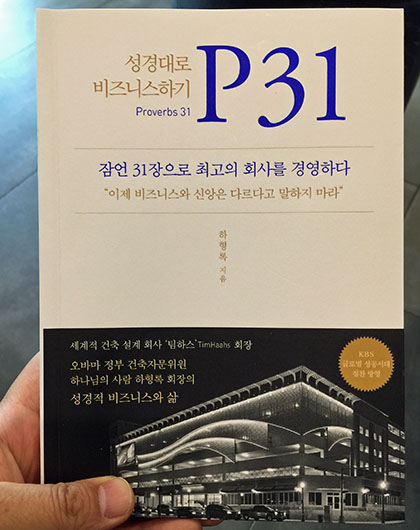

P31, Overrated

1. P31

KBS 글로벌 성공시대 제82편 “미국 주차 빌딩의 혁신가 하형록“에서 소개된 바 있는 미국의 주차장 전문 건축회사 Tim Haahs의 회장, 한인교포 사업가 하형록이 지은 P31: 성경대로 비즈니스하기라는 책은 온라인에서 유기성 목사님이 추천하신 글을 보고 바로 그 다음날 구입해서 읽게 되었는데 매우 유익했다. 저자는 심장이식 수술을 두 차례나 받았다는데 그런 몸으로 어떻게 그토록 열정적으로 사업을 펼칠 수 있는지 놀랍다.

특히 책 속에서 “공동체 정신이 없는 개인의 성공은 없다”라는 이야기는 알프레드 아들러가 주장하는 바와 거의 일치했다.

KBS 글로벌 성공시대 제82편 “미국 주차 빌딩의 혁신가 하형록“에서 소개된 바 있는 미국의 주차장 전문 건축회사 Tim Haahs의 회장, 한인교포 사업가 하형록이 지은 P31: 성경대로 비즈니스하기라는 책은 온라인에서 유기성 목사님이 추천하신 글을 보고 바로 그 다음날 구입해서 읽게 되었는데 매우 유익했다. 저자는 심장이식 수술을 두 차례나 받았다는데 그런 몸으로 어떻게 그토록 열정적으로 사업을 펼칠 수 있는지 놀랍다.

특히 책 속에서 “공동체 정신이 없는 개인의 성공은 없다”라는 이야기는 알프레드 아들러가 주장하는 바와 거의 일치했다.

“그렇게 사람은 서로 돕고 사는 거야. 정말 필요한 사람은 공부 잘하고 실력 있는 사람이 아니라 자기가 좋아하고 믿는 사람이야.” — 하형록, P31: 성경대로 비즈니스하기, 두란노, p203

https://www.youtube.com/watch?v=DBsRkqrQiVM 2. Overrated 한편 또다른 미국의 한인교포로서 One Day’s Wages라는 구호단체를 운영하는 Eugene Cho 목사의 Overrated: Are We More in Love with the Idea of Changing the World Than Actually Changing the World? 는 도대체 어떤 경로로 알게 되었는지 전혀 기억이 나지 않는다. 이 책도 유익했는데 특히 책 후반부에서 제멋에 겨워 펼치는 일방적인 구호활동의 함정을 경계하는 지적이 인상적이었다. Eugene Cho가 추천하는 책 “When Helping Hurts: Alleviating the Poverty Without Hurting The Poor…And Ourselves”도 읽어보려 한다. https://www.youtube.com/watch?v=xfKteKUUr_o 두 책 모두 추천.]]>