Sterilized Society

학교 졸업식과 입학식이 취소되고, 개학이 연기되고, 각종 모임이 중단되는 등, 우리는 판데믹의 영향으로 사회적 유대관계에 국내외적으로 브레이크가 걸리는 상황을 맞이하고 있다. 다시 말해 공중보건 이슈가 사회적으로 어떤 파급효과를 낳는지 체험할 수 있는 기간을 통과하는 중이다.

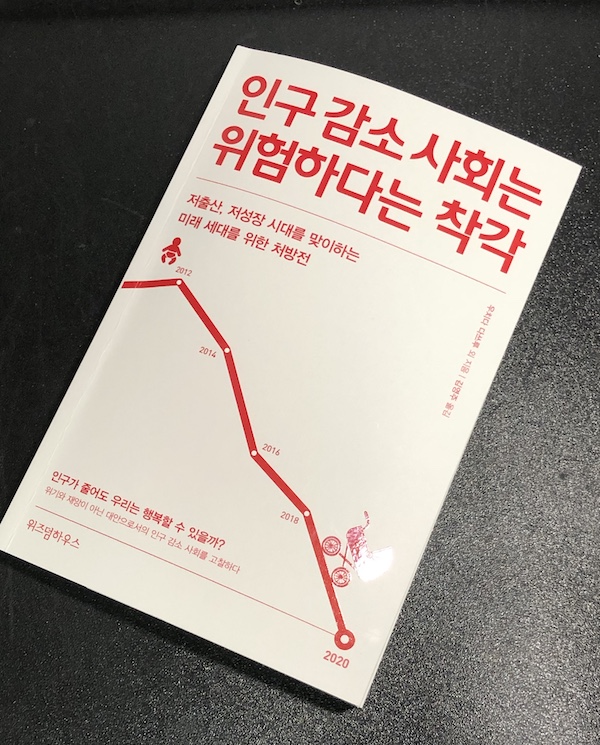

2020년 이후의 한국 사회는 어떻게 바뀌어 있을까를 대충 예상해 보았다.

- 강화된 공중 보건 기준에 대한 기대가 사회적 디폴트로 자리잡는다. 이 기준을 따라오지 못하는 서비스업은 점차 주도권을 잃고 주변으로 밀려난다.

- 일회용 마스크, 알콜 소독, 일회용 장갑, 비접촉식 매체 등이 보편화되지만 자연친화성이 낮은 기존 제품과 방식을 대체하는 새로운 디자인이 등장한다.

- 비대면 진료가 합법화되는 길이 생긴다. 애플 워치의 심전도 기능과 같은 디지털 진료 방식이 늘어난다.

- 택배 서비스에 대한 수요가 폭증하면서 산업 비효율을 줄이기 위해 택배 서비스 업계의 공통 표준이 생겨난다.

- 재택 근무, 재택 수업 등의 온라인 서비스를 제공하는 기업과 학교가 늘어난다.

- 사회가 아직 경험해 보지 못한 성격의 불확실한 상황이 발생했을 때 리더 단독의 결정도 곤란하고 다수결에 의한 의사결정 방식도 적절치 않은 경우가 있다. 이때 조직을 대표해 행동 기준을 세우거나 의사결정을 할 책임을 부여받은 소그룹을 미리 위임해 두는 위기 관리 운영 방식이 자리잡는다.

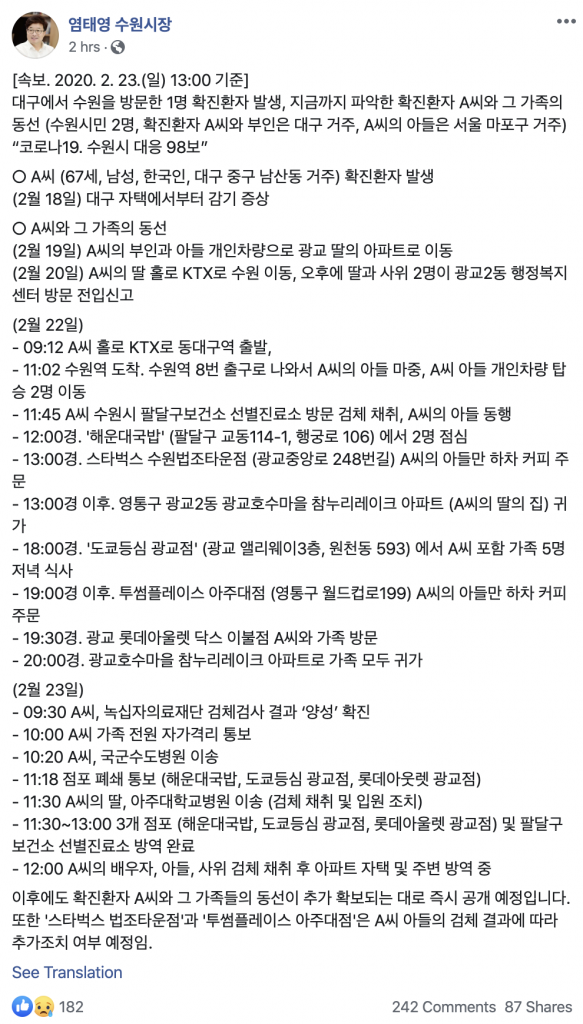

- 공중보건에 부정적인 영향을 끼칠 것으로 여겨지는 개인이나 단체에 대해 공공연하게 거리를 두는 기피 행동을 용인하는 분위기가 형성된다. 경우에 따라서는 “공권력에 의한 강제 격리”를 바람직한 것으로 여기는 사회 분위기가 형성된다.

- 이런 움직임은 한편으로는 지나친 면이 있고, 경우에 따라서는 해로운 부작용을 가져올 수 있다. 예컨대 사회적 접촉 기회가 감소하면서 이로 인한 정서적 결핍 때문에 정신상담 서비스 수요가 증가한다.

인공적인 멸균 상태가 과연 바람직할까? 보다 유기적이고 자연적인 면역성이 길러지고 건강한 접촉이 유지되는 사회를 위한 능동적인 설계가 필요하다는 생각이 들지만 구체적으로 그것이 어떤 모습일지는 아직 잘 모르겠다.