공간에 의미를 부여하고 그 의미를 시각적으로 전달한 예로서, 휠체어, 유모차, 큰 가방을 둘 수 있음을 알리고 있다.

바로 그 옆에는 살짝 돌출된 쿠션이 띠모양으로 붙어있는데(아래 사진) 부착된 안내 그림을 보면 여기 걸터앉아도 된다는 내용을 전달하고 있다.(*)

얼핏 보아서는 원 안에 길게 그어진 직선이 혹시 ‘걸터앉지 말라’라는 금지의 뜻은 아닌지 살짝 혼란스럽다. 곰곰히 생각해 봤는데 결국 ‘걸터앉지 말라’가 아니라 ‘걸터앉아도 된다’라는 이야기다.

공간이나 사물 자체가 그것이 무엇을 하는 용도인지를 충분히 전달하는 경우가 있다. 즉, medium is the message(미디어가 메시지)인 건데, 예컨대 빈 공간에 의자가 놓여있으면 그 자체로 “앉으세요”라는 의미를 암묵적으로 전달할 수 있다.

위 지하철의 경우는 공간과 설치물의 용도와 의미를 보다 명확하게 하기 위해 그림을 추가한 것이리라. 일종의 redundancy(중복)인 셈. 흥미로운 커뮤니케이션의 예라 생각되어 사진을 찍어두었다.

한편, 생김새로 보아 앉도록 배려한 듯 보이는 구조물이지만 실제로는 앉으면 안 되는, 혼란을 불러일으키는 경우도 있다. 예를 들면 삼성동 코엑스 건물 1층, 창을 따라 길게 이어진 금속구조물의 경우. 많은 사람이 집결하고 꽤 긴 거리를 걸어야 하는 컨벤션 시설의 특징상 방문객을 위해 멋진 벤치를 마련한 듯 보이지만 아쉽게도 그렇지 않다.(아래 사진)

얼핏 보아서는 원 안에 길게 그어진 직선이 혹시 ‘걸터앉지 말라’라는 금지의 뜻은 아닌지 살짝 혼란스럽다. 곰곰히 생각해 봤는데 결국 ‘걸터앉지 말라’가 아니라 ‘걸터앉아도 된다’라는 이야기다.

공간이나 사물 자체가 그것이 무엇을 하는 용도인지를 충분히 전달하는 경우가 있다. 즉, medium is the message(미디어가 메시지)인 건데, 예컨대 빈 공간에 의자가 놓여있으면 그 자체로 “앉으세요”라는 의미를 암묵적으로 전달할 수 있다.

위 지하철의 경우는 공간과 설치물의 용도와 의미를 보다 명확하게 하기 위해 그림을 추가한 것이리라. 일종의 redundancy(중복)인 셈. 흥미로운 커뮤니케이션의 예라 생각되어 사진을 찍어두었다.

한편, 생김새로 보아 앉도록 배려한 듯 보이는 구조물이지만 실제로는 앉으면 안 되는, 혼란을 불러일으키는 경우도 있다. 예를 들면 삼성동 코엑스 건물 1층, 창을 따라 길게 이어진 금속구조물의 경우. 많은 사람이 집결하고 꽤 긴 거리를 걸어야 하는 컨벤션 시설의 특징상 방문객을 위해 멋진 벤치를 마련한 듯 보이지만 아쉽게도 그렇지 않다.(아래 사진)

오히려 곳곳에 벤치를 설치하면 좋을 텐데 말이지.

박물관 내에 곳곳에 놓여진 일인용 의자도 이와 유사하다. 아쉽게도 그 일인용 의자는 관람객을 위한 의자가 아니다. 관람객이 행여나 작품에 손을 대거나 무단으로 사진을 찍을까봐 감시하기 위해 배치된 안내 직원을 위한 의자다. 그래서 잠시 비어있는 그런 의자에 일반 관람객이 앉았다가는 이내 쫓겨나기 십상이다.

다리가 피곤한데 박물관 전시실 내에 앉을만한 의자가 없는 것과 마침 의자가 있길래 앉았다가 쫓겨나는 경험 중 어느 쪽이 더 씁쓸할까?

*’걸터앉다”란 단어는 “(사람이 사물에)엉덩이 부분만을 대고 걸치어 앉다“라는 의미인데 이에 해당하는 영어단어가 뭔지 모르겠음.]]>

오히려 곳곳에 벤치를 설치하면 좋을 텐데 말이지.

박물관 내에 곳곳에 놓여진 일인용 의자도 이와 유사하다. 아쉽게도 그 일인용 의자는 관람객을 위한 의자가 아니다. 관람객이 행여나 작품에 손을 대거나 무단으로 사진을 찍을까봐 감시하기 위해 배치된 안내 직원을 위한 의자다. 그래서 잠시 비어있는 그런 의자에 일반 관람객이 앉았다가는 이내 쫓겨나기 십상이다.

다리가 피곤한데 박물관 전시실 내에 앉을만한 의자가 없는 것과 마침 의자가 있길래 앉았다가 쫓겨나는 경험 중 어느 쪽이 더 씁쓸할까?

*’걸터앉다”란 단어는 “(사람이 사물에)엉덩이 부분만을 대고 걸치어 앉다“라는 의미인데 이에 해당하는 영어단어가 뭔지 모르겠음.]]>

[카테고리:] thoughts

-

label for space

-

audiobooks: Jonasson and King

Jonas Jonasson, The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, narrated by Steven Crossley.

영화 포레스트 검프처럼 역사적 사건들과 가공의 등장인물을 교묘하게 엮어낸 코미디 소설. 근대 세계사의 몇몇 단면을 되돌아보게 만든다. 김일성, 김정일도 등장함. 200 권이 넘는 오디오북을 낭독한 경력의 Steven Crossley의 실감나는 낭독도 일품이다. 출퇴근 버스 안에서 듣기에 딱 좋음.

이 책과 Kenneth Grahame의 명작동화 The Wind in the Willows (버드나무에 부는 바람)의 공통 주제: 공범 사이에 깊어가는 우정

Jonas Jonasson, The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, narrated by Steven Crossley.

영화 포레스트 검프처럼 역사적 사건들과 가공의 등장인물을 교묘하게 엮어낸 코미디 소설. 근대 세계사의 몇몇 단면을 되돌아보게 만든다. 김일성, 김정일도 등장함. 200 권이 넘는 오디오북을 낭독한 경력의 Steven Crossley의 실감나는 낭독도 일품이다. 출퇴근 버스 안에서 듣기에 딱 좋음.

이 책과 Kenneth Grahame의 명작동화 The Wind in the Willows (버드나무에 부는 바람)의 공통 주제: 공범 사이에 깊어가는 우정

Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft, read by author himself.

호러/스릴러 소설로 유명한 작가 스티븐 킹(*)의 자서전 형식의 글쓰기에 대한 수필. “유혹하는 글쓰기 : 스티븐 킹의 창작론“(김진준 옮김, 김영사)이란 제목으로 번역된 책을 약 10년 전에 무척 재미있게 읽었는데 다시 읽고 싶어졌다. 마침 저자가 직접 낭독한다고 해서 이번에는 오디오북으로 듣기로 했다.

*저자 이름 Stephen을 어떻게 발음하는지 궁금해서 저자가 직접 등장하는 유튜브를 뒤져봤는데 ‘스테픈’이 아니라 ‘스티븐’으로 발음한다는 점이 눈에 띄었다. 원래 그런 거였나?

Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft, read by author himself.

호러/스릴러 소설로 유명한 작가 스티븐 킹(*)의 자서전 형식의 글쓰기에 대한 수필. “유혹하는 글쓰기 : 스티븐 킹의 창작론“(김진준 옮김, 김영사)이란 제목으로 번역된 책을 약 10년 전에 무척 재미있게 읽었는데 다시 읽고 싶어졌다. 마침 저자가 직접 낭독한다고 해서 이번에는 오디오북으로 듣기로 했다.

*저자 이름 Stephen을 어떻게 발음하는지 궁금해서 저자가 직접 등장하는 유튜브를 뒤져봤는데 ‘스테픈’이 아니라 ‘스티븐’으로 발음한다는 점이 눈에 띄었다. 원래 그런 거였나?

]]> -

silhouette

사물의 외곽선 또는 윤곽을 뜻하는 단어 실루엣(silhouette). 어째서 이 단어가 프랑스어의 모습을 하고 있는 것일까 궁금했는데 silhouette이란 단어의 어원을 찾아보니 의외로 흥미롭다. 프랑스의 재무장관 Étienne de Silhouette (July 8, 1709 – January 20, 1767)이란 인물이 있었는데 영국과의 7년 전쟁(1754–1763)으로 인한 프랑스의 재정위기를 극복하기 위해 매우 엄격한 긴축재정 정책을 실시하게 된다.

이때 이후로 비용을 아끼기 위해 경제적으로 저렴하게 하는 일에 대해서 사람들은 풍자적으로 à la Silhouette 이란 표현을 사용하게 되었다고. 마침 이 시기에 값비싼 초상화나 흉상 대신 검은 종이에 인물이나 사물의 외곽선을 따서 표현하는 방식이 유행했는데 점차 이 저렴한 표현 방식을 실루엣이라고 부르게 되었다는 이야기다.

(참고: “실루엣이라는 말의 뜻이? 다음 지식) 결국 실루엣의 어원적 의미는 “저렴한 대체품”이었던 것. 이런 어원에 비추어 보면 오스트리아의 고급 선글라스 브랜드 Silhouette의 네이밍은 약간 어색한 듯.

-

퇴근길

@강남대로]]>

-

weta workshop fantasy 제왕의 귀환 전시회

한국을 방문 중인 조카와 함께 동대문 디자인 플라자에서 열리고 있는 Weta Workshop Fantasy 전시회에 다녀왔다. Weta Workshop 는 과학공상 영화나 판타지 영화의 특수분장 컨셉과 모형을 전문적으로 만들어내는, 뉴질랜드에 위치한 회사다. 연관 회사로 특수효과 및 3차원 애니매이션을 전문적으로 다루는 Weta Digital이 있다. “Weta”라는 이름은 뉴질랜드에 서식하는 메뚜기 비슷하게 생긴 커다란 곤충류의 이름이라고. 이번 전시회에는 Weta Digital이 만든 “실물 크기”의 모형이 다수 전시되어 있는데 일단 멋지다. 사진을 찍는 것은 허용되지만 모형에 손을 대지 말라고 하는데 초등학생 단체 관람이 이뤄질 경우 이런 환상적인 모형들을 그런 아이들이 만지지 않고 보기만 할 수 있을지 과연.

한편, 그냥 보기만 해서는 스토리가 없어서 심심한 듯. 가급적 오디오 안내 기기를 사용해서 스토리를 듣는 쪽을 권하고 싶다.

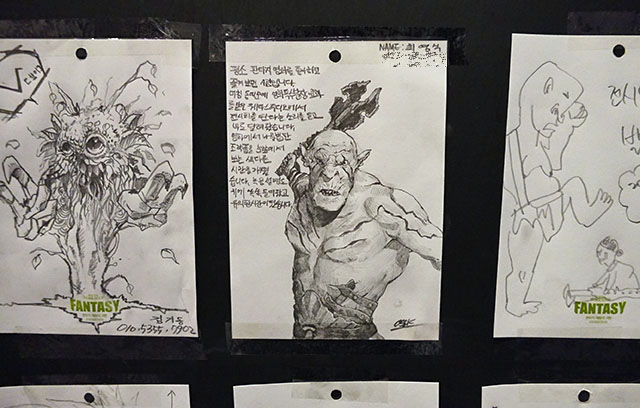

전시회 마지막 부분에 참관객들이 직접 종이에 그림이나 메시지를 남길 수 있도록 장소를 마련해 두었는데 상당히 눈에 띄는 그림을 남긴 이들이 적지 않다.

한편, 그냥 보기만 해서는 스토리가 없어서 심심한 듯. 가급적 오디오 안내 기기를 사용해서 스토리를 듣는 쪽을 권하고 싶다.

전시회 마지막 부분에 참관객들이 직접 종이에 그림이나 메시지를 남길 수 있도록 장소를 마련해 두었는데 상당히 눈에 띄는 그림을 남긴 이들이 적지 않다.

전시회 기간은 8월 17일까지이며 오전 10시 개관, 오후 9시까지 연다고.

이 전시회를 보고 나니 뉴질랜드에 가보고 싶다는 생각이 들었다.

전시회 기간은 8월 17일까지이며 오전 10시 개관, 오후 9시까지 연다고.

이 전시회를 보고 나니 뉴질랜드에 가보고 싶다는 생각이 들었다.

전시회를 보고 나서 동대문 디자인 플라자를 돌아보았다. 엄청난 잠재력을 가진 넓은 공간을 아직 충분히 활용하지 못하고 있다는 느낌이 들어 아쉬웠지만 앞으로 계속 좋아지길 기대해 본다.

]]>

전시회를 보고 나서 동대문 디자인 플라자를 돌아보았다. 엄청난 잠재력을 가진 넓은 공간을 아직 충분히 활용하지 못하고 있다는 느낌이 들어 아쉬웠지만 앞으로 계속 좋아지길 기대해 본다.

]]>

-

상품보다 브랜드 (style over substance)

화학 실험실을 연상시키는 갈색병이 매력적인 화장품 브랜드 Aesop. (처음에 한국에 출시할 때는 우리말 표기를 ‘에이솝’으로 했다가 최근 ‘이솝’으로 바꾸었다.) 패키징 및 매장 디자인이 상당히 매력적이다. 내가 Aesop의 디자인에 매력을 느끼는 이유는 그들이 사용하는 갈색병이 대학원 재학 중 5년 반이라는 긴 시간을 보낸 화학 실험실을 연상시켜 향수를 불러일으키기 때문인지도. 얼마인지 알아보니 아마존닷컴에서 500ml 용량의 핸드워시 가격이 무려 $48에 달하는 상당한 고가품이다. 내가 즐겨 사용하는 CJ Lion의 아이 깨끗해 항균 거품비누 250ml 한 통의 온라인 최저가가 약 2400원인 것과 비교하면 약 10배의 가격인 셈이다. 호감이 가는 브랜드 이미지에도 불구하고 굳이 이 비싼 물건을 사서 사용할 필요는 못 느끼던 참에 마침 적절한 대안을 찾았으니 JOH에서 펴낸 매거진 B 2013년 5월 Aesop특집호. Aesop 이라는 브랜드에 대해 다각도로 관찰한 내용을 읽는 것만으로도 충분하다고 느끼고 있다. Aesop 내용물이 주는 오감적 경험에는 큰 관심이 없으니 누군가 쓰고 버린 Aesop 병만 얻어도 기쁠 듯. 엄밀히 따지면 Aesop 병이 아니라 갈색병에 관심이 있는 것이므로 과학기구 쇼핑몰에서 원하는 갈색병을 개당 2-3천원에 구입해서 사용하면 되는 것이어늘.]]>

-

quote: 권민, 자기다움

“만약 당신이 돈을 받고 일한다면 그것은 ‘노동’일 뿐이다. 그러나 돈을 주고 일하는 순간 ‘학습’이 된다. 진짜 좋아하는 것은 돈을 주고서라도 일하는 법이다.” — 권민 지음, 자기다움, 유니타스브랜드, p18 운동량(momentum)은 질량 곱하기 속도로 정의된다. p = mv 간혹 삶의 운동량이 남다른 사람을 만나게 되는데 이 책의 저자 권민님이 그런 인물 중 한 명인 듯 하다. 그는 유니타스브랜드라는 이름의 출판사의 편집장이면서 동시에 브랜드와 연관된 다양한 프로젝트를 진행하고 있다. 그런데 그냥 바쁜 게 아니라 그가 현실을 바라보는 통찰의 깊이와 진지함 또한 예사롭지 않다는 것을 이 책을 읽으면서 느끼고 있다.

“분명 인간은 확실히 다름에도, 그 다름을 기준으로 자신이 무엇을 좋아하는지 잘하는지를 모른다. 그 결과로 인간은 원본으로 태어났지만, 누군가의 복사본으로 죽게 된다.” — 같은 책, p39

추천. -

Wilma Goldcrest (Monterey) Cypress

동네 꽃가게에서 “율마”라고 부르는 Wilma Goldcrest 화분을 구입. 영어 이름으로 골드크레스트 윌마라고 부르는데 왜 “율마”라는 이름으로 통하게 되었는지 궁금하다. 상큼하고 달콤한 향이 약하게 나는데 바라보기만 해도 기분이 좋다. ]]>

-

묘비명(epitaph)

“자신의 묘비 문구를 아직 한 번도 써보지 않았다면, 지금 당장 작성해 보라. 인생 후반부에 가장 중요한 과업은 의미있는 유산을 물려주는 일, 즉 무언가 가치 있는 것들을 후세에게 남기는 일이기 때문이다.”

— 밥 버포드 지음, 이중순 옮김, 40 또 다른 출발점 (원제: Game Plan), 북스넛, p17참고로 묘비명은 영어로 epitaph라고 한다. “famous epitaphs“로 구글 이미지 검색을 해보면 여러 유명 인사의 묘비명을 확인할 수 있다. 예컨대 영국의 극작가 조지 버나드 쇼의 묘비명은 다음과 같다:

“I knew if I stayed around long enough、something like this would happen.”

이 묘비명은 “내 우물쭈물하다가 언젠가 이럴 줄 알았다.”로 번역되어 회자되고 있는데 이는 잘못된 번역이라는 지적도 있다. “오랫동안 살다 보면 이런 일도 일어날 줄 알았지”가 더 적절한 번역에 해당한다고.

한편 우리나라 묘비에서는 이런 저런 이야기를 쓰는 경우는 많이 보지 못했다. 특히 익살스러운 묘비명을 적은 경우는 거의 없을 듯 싶다. 전통적으로 ‘어느 지역 출신 누구의 묘’라고 쓰고 출생일과 사망일, 그리고 유가족의 이름을 새기는 것이 우리나라 묘비 문구의 전형적인 형태가 아닐까 싶다. 게다가 요즘은 화장하는 경우가 많아 “묘비”를 덜 사용하게 되었으니 실질적으로 묘비명을 대체하는 것은 과연 무엇일지 궁금하다.

내 생각엔 묘비명도 좋지만 좀 더 길고 자세하게 적는 부고 기사문(obituary)을 미리 써보는 것도 자신의 인생의 방향을 생각해 보는 좋은 훈련이 되리라 생각한다. 어떻게 보면 블로그도 굉장히 길게 써내려가는 중인 부고문의 일부라고 생각해도 될 듯.

참고로 미국의 소설가 Norman Mailer는 1979년에 자신의 부고 기사문을 스스로 적어 발표했다. 물론 웃자고 한 것이지만. 그가 실제로 세상을 떠난 것은 2007년.

서양의 장례식에서는 추도문(eulogy) 낭독 순서를 종종 보게 되는데–직접 본 적은 없고 영화를 통해 보았을 뿐이다–개인적으로는 고인이 어떤 분이었고 그 분의 인생이 어떤 의미를 가졌었는지를 조문객들이 함께 마음 속에 생각해 볼 수 있는 상당히 좋은 방법이라고 생각한다. (참고: 유명 인사의 추도문을 소개한 The Atlantic 기사) 삶이 있어야 묘비명도 쓸 수 있다.

– – – – *전혀 다른 이야기지만 유골함(urn)의 디자인도 변화가 필요한 듯 싶긴한데 대다수의 유골함이 그렇게 생긴 데에는 뭔가 이유가 있을지도.