우선 주한이집트대사관에 해당하는 “Egyptian of Embassy”는 Egyptian Embassy를 의도했다가 어쩌다가 of가 삽입된 것이 아닐까 싶다. 참고로 이집트 대사관의 정식 명칭은 Embassy of the Arab Republic of Egypt. 문맥상 이미 한국 안에 있음을 전제로 하므로 굳이 in Korea를 붙이지 않아도 될 듯 싶다. 어쨌거나 버스 정류장 간판에 쓰기에는 약간 길다. 다음은 많은 공공기관의 영문 간판에서 의외로 자주 발견되는 오타의 유형인데 복수로 이뤄진 고유명사에서 뒤에 나오는 단어의 첫 글자를 대문자로 쓰지 않는 경우다. “in korea”는 “in Korea”로 써야한다. 영어에서는 문장의 첫 글자를 대문자로 쓴다는 원칙에 너무 집착한 나머지 발생하는 실수가 아닐까 싶기도 한데 다만 제목에서도 전치사는 대문자로 쓰지 않는다는 등을 포함한 세세한 규칙은 영어가 모국어가 아닌 상황에서 대부분의 우리나라 사람에게는 버거울지도 모른다. 그런 규칙이 존재한다는 사실조차 모르는 사람에게 잘못 썼음을 지적한들 “어쩌라고?(Whatever.)”의 반응이 나오지 않을까 싶다. 나 자신조차 우리말 띄어쓰기의 세세한 규칙을 모두 지키고 있지 못한데 말이다. 문장이 되었든, 타이포그래피가 되었든, 레이아웃이 되었든, 어떤 종류의 오류는 보이는 사람에게만 보이고 나머지 사람들에게는 설명해 주어도 인지되지 않을 수 있는 것이 현실이다. 즉, 세상에는 누구나 알아 볼 수 있는 오류가 있는 반면, 보이는 사람에게만 보이는 오류도 있다는 말이다. 전자에 속하는 오류는 바로 잡는데 이의를 다는 사람이 적은 반면, 후자의 경우에는 오류를 바로 잡아야 하는 당위성을 설득시키기 훨씬 어렵다. 전문가만이 알아볼 수 있는 오류는 남들에게는 그저 취향의 문제로 보일 수 있기 때문이다. 공공적 성격을 가진 설치물에서 발견되는 오류 중에서 전문가만이 알아볼 수 있는 오류는 어떻게 해야 할까? 애당초 그런 오류가 발생하지 않도록 하려면 어떤 프로세스를 도입해야 할까? “전문가에 의한 감수”를 프로세스에 포함시킬 때 도대체 전문가의 범위와 수준은 어디까지로 정해야 하는가? (전문가의 감수 자체에도 누락이나 오류가 발생할 수 있다면 추가 검증과정을 두어야 할 텐데 이것은 사안의 심각성에 따라 결정할 문제다.) 이것은 시스템 자체의 신뢰성 문제와 연관된다. 발생가능한 오류에 대해 이를 (1) 방지하고 (2) 확인(검증)하고 (3) 수정하고 (4) 한번 발생한 오류는 다시 발생하지 않도록 시스템 자체를 업그레이드하는 등의 기능이 원활하게 작동하는 시스템이 바람직한 수준의 신뢰도를 갖춘 시스템이다. 생체 시스템이 그렇다. 자신은 틀릴 일이 없다고 생각하는 것은 오만이다. 누구나 실수할 수 있다. 꼭 몰라서 틀리는 것이 아니라 통계적으로 발생하는 오류도 있는 것이다. 그런 가능성을 염두에 두고 수정될 수 있는 여지를 남겨두고 오류를 신속하게 바로잡을 수 있는 체계를 마련해 둘 필요가 있다. ]]>

[카테고리:] thoughts

-

부모를 공경한다는 것

부모를 공경한다 함은 부모의 삶의 무게를 인정하고 존중하는 것이다. 우리의 부모는 우리가 오늘 걷고 있는 인생길을 우리보다 훨씬 앞서 걸어간 분들이다. 그분들에겐 우리가 짐작할 수도, 도저히 흉내 낼 수도 없는 삶의 무게가 있다. – 이재철 ]]>

-

후쿠오카 신이치

생물학 발전에 얽힌 뒷이야기를 마치 소설가와 같은 글솜씨로 흥미롭게 풀어내는 후쿠오카 신이치의 “생물과 무생물 사이“에 이어 “나누고 쪼개도 알 수 없는 세상“을 감명 깊게 읽었다. 과학과 예술의 경계를 넘나드는 그의 스토리텔링은 한번 읽기 시작하면 도중에 중단하기가 어렵다. 이 책을 통해 배운 것 몇 가지:

- 암세포는 에너지 낭비가 매우 심한, 비효율적인 세포다.

- 암세포는 자신의 위치를 찾지 못하고 증식만을 계속한다는 점에서 줄기세포와 비슷하다.

- 학문의 분야에서도 성취 동기에 휘둘려 속이고 감추고 거짓말하는 일이 일어난다.

- 세포의 분화 과정에서 각 세포는 전체에 대한 지도가 없어도 주변 세포에 의해 결정되는 상대적인 위치를 통해 자신의 역할을 찾아나갈 수 있다.

- 췌장에는 랑게르한스섬이 다수 분포한다.

-

Panoramic Photography on iPhone 4s

I only recently discovered that the panoramic photography was enabled on my iPhone 4s with the recent upgrade to iOS 6 free of charge. Really nice that it just works. *사진은 광교호수공원에서.]]>

-

화장실 안내

왜 표시를 두 개씩 붙였을까? 아마도 처음에 검은색 바탕의 표시를 붙였다가 나중에 점자 안내가 빠져있음을 발견하고서야 부랴부랴 그 아래에 점자 안내가 포함된 금속재질의 표시를 추가한 것이 아닐까 짐작해 본다. 자세히 보면 다른 차이점도 눈에 들어온다. 몇 가지 궁금한 점.

- 그런데 두 번째 표시를 붙일 때 앞서 붙어 있던 표시를 떼어내지 않은 이유는 무얼까?

- 화장실에서 남녀를 표시할 때 단수와 복수 중 어느 편이 맞는 걸까?

- 영어와 우리말 중 어느 편을 우선해야 하는가?

- 아래쪽 표시에는 시각 장애인을 위한 점자 안내도 포함되어 있는데 시각 안내가 위치한 곳에 점자 안내가 같이 있는 것이 적당한가? (참고 링크: 국립특수교육원 사이트 내 장애인 편의시설에 관한 안내)

-

A Funeral Setting

What impresses me the most is the simplicity of the setting. I do not know what was the typical practice for a funeral in 1969 but I like what I see here. Nothing else is placed on the small table except for the photo frame and the Bible. The Bible is not even open. To be fair, however, the rest of the funeral–not shown here–was profusely decorated with flowers and banners, accompanied by very long procession of mourners. Meanwhile, all my grandparents on both father’s and mother’s sides had a copy of the Bible on their funeral table. The Bible was an object that aptly represented their lives in both metaphorical and physical sense. Metaphorical because their lives were centered on the teachings of Jesus. Physical because the individual copies of the Bible was their own personal item that they treasured very dearly. ]]>

-

이근후, 나는 죽을 때까지 재미있게 살고 싶다

나는 죽을 때까지 재미있게 살고 싶다 : 멋지게 나이 들고 싶은 사람들을 위한 인생의 기술 53 (이근후 지음, 김선경 엮음, 갤리온 간) 이화여대 교수이자 정신과 전문의로서 은퇴 후 여러가지 질병에도 불구하고 활발하게 생활하고 있는 저자의 인생과 노년에 관한 흥미로운 이야기다. 읽고나서 아버지께 빌려드렸는데 안 읽으시는 듯 해서 다시 가져왔다. 불과 한 달 여 전에 분명히 무척 재미있게 읽었음에도 이 시점에 와서 정리하려니 내용이 전혀 생각나지 않는다. 이를 통해 얻은 교훈:

- 책을 읽었다고 해서 꼭 학습이 이뤄졌다고 말할 수는 없다.

- 재미있는 글이 반드시 마음에 남는 글이 되는 것은 아니다.

- 40대 후반에 이르러 나의 기억력은 신뢰할만한 것이 못되는 수준으로 전락했다.

- 책 요약은 읽고 난 직후에 해야겠다.

- 인상 깊은 부분에는 밑줄을 그어놓자.

- 정말로 중요한 책이라 생각되면 최소한 두 번은 읽어야겠다 (“죽음의 수용소에서”, “나는 왜 눈치를 보는가” 등이 해당될 듯 싶다)

일본의 자녀교육 전문가 가나모리 우라코가 말했다. “부모가 자식에게 남겨 줄 수 있는 최고의 재산은 물질적인 것이 아니라 바로 ‘내 부모는 정말로 행복하고 즐거운 삶을 살았다’고 느끼는 것이다.” — 이근후 지음, 나는 죽을 때까지 재미있게 살고 싶다, p153

]]> -

Viktor Frankl, Man's Search for Meaning

Man’s Search for Meaning (Viktor Frankl) 신경정신과 의사인 저자는 제2차 세계대전 당시 유대인 수용소에서 살아남은 자신의 경험을 바탕으로, 인간은 주변 환경에 지배될 수 밖에 없다는 결정론적인 시각의 맹점을 지적한다. 널리 언급되고 여기저기서 인용되는 책인데 뒤늦게나마 읽기 시작했다. 빅터 프랭클에 대해 처음 알게 된 것은 90년대 초, 찰스 콜슨의 “왜 일하지 않는가?(원서: Why America Doesn’t Work)에서 언급된 예화를 통해서였다. 어렴풋한 기억을 되짚어보면 그 예화는 유대인 수용소에서 땅을 판 다음 다시 묻고, 또 다시 땅을 판 다음 다시 묻는 과정을 반복하는 아무런 의미없는 노동을 도저히 견디다 못해 전기가 흐르는 철조망에 몸을 던져 자살하는 경우가 있다는 이야기인데 사람은 고된 노동이라 할찌라도 어떤 의미나 목적이 그 안에 있으면 어떻게든 견디지만 무의미한 노동만큼은 견딜 수 없어서 차라리 죽음을 택한다는 취지의 예화였다. 찰스 콜슨은 이 이야기를 빅터 프랭클의 책에서 인용했다고 썼다. 나는 원래 슬픈 이야기를 싫어해서 영화 “쉰들러 리스트”도 보지 않는 성격이라서 빅터 프랭클의 책을 굳이 찾아 읽을 생각은 전혀 하지 않았다. (*) 그때로부터 약 20년이 지나 마침내 빅터 프랭클의 책 “죽음의 수용소에서”를 읽게 되었다. 이것이 어떤 느낌이냐 하면 마치 서른살 생일에 받은 선물을 포장도 뜯지 않고 놓아두었다가 사십대 중반이 넘어서야 처음으로 열어보는 느낌이다. 아마 그 때 읽었다면 지금 느끼는 느낌은 없었으리라. (*참고: 찰스 콜슨이 인용했다는 이야기는 적어도 “죽음의 수용소에서”에서는 등장하지 않는다.)

“성공을 목표로 삼지 말라. 성공을 목표로 삼고, 그것을 표적으로 하면 할수록 그것으로부터 더욱 더 멀어질 뿐이다. 성공은 행복과 마찬가지로 찾을 수 있는 것이 아니라 찾아오는 것이다.” — “죽음의 수용소에서”, 빅터 프랭클 지음, 이시형 옮김, 청아출판사, p10

From this one may see that there is no reason to pity old people. Instead, young people should envy them. It is true that the old have no opportunities, no possibilities in the future. But they have more than that. Instead of possibilities in the future, they have realities in the past–the potentialities they have actualized, the meanings they have fulfilled, the values they have realized–and nothing and nobody can ever remove these assets from the past.” — Viktor Frankl, Man’s Search for Meaning, p150

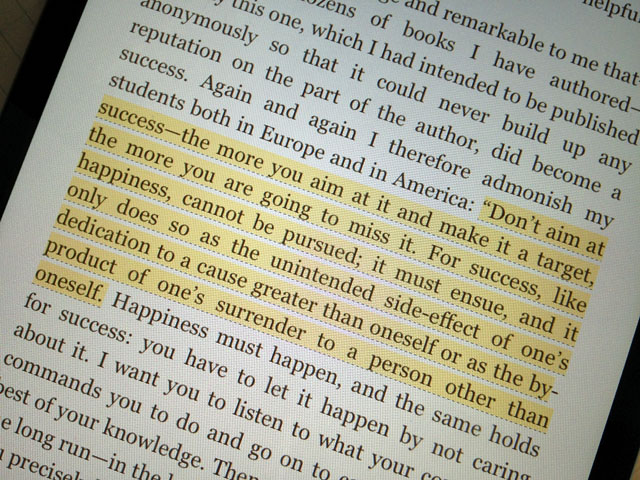

앞에 읽은 “나는 왜 눈치를 보는가”라는 책이 “나에게는 어떤 문제가 있는가”를 생각하게 만들어 주었다면 “죽음의 수용소에서”는 “그렇다면 앞으로 나는 어떻게 해야 하는가”에 대한 생각을 하도록 해주었다. 책 여기저기에 내내 찰스 스윈돌, 피터 드러커, 가토 다이조, 팀 켈러, 이재철 등의 다른 저술가의 이야기와 맞닿아 있는 부분이 많았다. 매우 추천. *위의 사진은 아이패드 미니에서 아마존 킨들 앱의 화면. 국내에서는 이시형씨가 번역하여 “죽음의 수용소에서”라는 제목으로 청아출판사에서 출간하였다.]]> -

가토 다이조, 나는 왜 눈치를 보는가

나는 왜 눈치를 보는가 : 나를 발견하는 심리학 (가토 다이조(加藤 諦三) 지음, 이인애,박은정 옮김, 고즈윈 간, 원제: 自分に気づく心理学) 예전에 읽은 “착한 아이로 키우지 마라“의 저자이기도 한 가토 다이조는 1938년생의 사회학자로서 저서가 엄청나게 많다. (일본 아마존에서 저자의 저서 검색결과가 무려 241건이나 된다.) 사회학을 전공한 저자가 심리학과 연관된 책을 다수 저술하는 것에 대해 일본 내에서는 간혹 의문을 제기하는 사람도 있긴 하다. 그러나 저자의 책은 “학문으로서의” 심리학적인 이론을 세웠다기보다는 자신의 경험과 관찰을 바탕으로 인간의 내면의 문제와 갈등에 관한 진지한 수필을 썼다는 느낌을 주기에 저자가 심리학지인지 여부는 큰 문제가 되지 않는다고 본다. 구구절절 나 자신의 모습을 돌아보게 하는 통찰력 있는 내용으로 가득찬 책이라서 근래 읽은 책 중에서 밑줄을 가장 많이 친 책이다.

“괴로운 일을 괴롭다고 느껴도 되는 환경에서 자란 사람은 행복한 사람이다. 아무리 일이 고되고 힘들어도 그런 사람에게는 상황을 극복할 수 있는 가능성이 있다. 가망이 없는 사람은 마음속으로 괴롭다고 비명을 지르면서도 ‘괴롭지 않아, 괜찮아.’하는 사람이다. 이런 사람은 금세 지쳐 버려 곧 무관심에 빠지고 만다. 무관심은 자기방어다. 이제 더는 이런 식으로 살 수 없다는 신호다. 스스로 감정을 억압하며 살아온 결과다.” — 가토 다이조, 나는 왜 눈치를 보는가, p183

]]> -

후쿠오카 신이치, 생물과 무생물 사이

일전에 읽은 Kogai Dan의 책에서 후쿠오카 신이치 지음 생물과 무생물 사이 (김소연 옮김, 은행나무 간)를 추천하길래 읽어 보았다. 저자가 생물학자라서 객관적이고 직접적인 글쓰기를 기대했으나 시종일관 소설가와 같은 감성적인 문체로 이야기를 풀어나가서 읽기를 중단하기가 어려울 정도로 술술 읽혔다. 내용은 생물학의 이론을 다루고 있어서 분명히 어려운 책인데 매끄럽게 읽히는 것이 오히려 이상하게 느껴졌다. 생화학이나 생물학을 배우지 않은 사람이 이 책을 읽으면 과연 어떻게 느껴질까 궁금하다. 저자를 조금 더 깊이 이해하고 싶어서 “동적평형“이라는 책도 읽어보기로 했다.]]>