Andrew Mwenda의 2007년 TEDTalk 강연과도 일맥상통한다. 아무리 딱하고 안타깝더라도 때로는 상대방이 도와달라고 요청할 때까지 참고 기다렸다가 도와주는 것이 장기적 안목에서 훨씬 더 도움이 될 수 있음을 기억하자.

“컨설턴트에게 가장 흔한 직업병은 요청하지도 않았는데 돕는 것이다. 이것은 금전적으로도 좋지 않지만 절대 의도대로 되지도 않는다. 사실 언제나 정반대의 결과를 낳는다.” — 제랄드 M. 와인버그 지음, 홍성완 옮김, 컨설팅의 비밀, 인사이트, P32일방적으로 도움을 제공한다면 도움을 주는 사람이 생색내기는 오히려 편할 수도 있다. 그러나 상대방이 스스로 도움을 요청하도록 함으로써 은연 중에 문제해결의 초기 주도권(initiative)을 상대방이 쥐도록 하는 것도 상대방을 세워주는 일종의 배려가 되는 것이다. 한편, 도움을 필요로 하는 사람이 남에게 도움을 요청할 수 있도록 하려면 약간의 자극이 필요할 수도 있다. 실제로 외부의 도움이 필요하지만 끝까지 혼자서 해내려고 애쓰다가 결국 미궁에 빠지고 마는, 고집스러운 이들도 있기 때문이다. 이 경우 넌지시 “미끼”를 던져야 한다. 미끼의 형태는 상황과 문맥에 따라 다양한 모습으로 나타난다. 단순히 옆에 조용히 앉아있는 것일 수도 있고, 같이 식사라도 할까요? 하며 대화의 물꼬를 트는 행동일 수도 있다. “힘들어 보이시는데 조금 거들어 드릴까요?”라고 물을 수도 있겠지만 너무 직설적인 것보다 우회적인 방법이 더 좋다. 어쨌거나 상대가 미끼를 미끼라고 알아차려서는 곤란하다. 그래서 남을 돕는다는 것이 쉽지 않은 거다.]]>

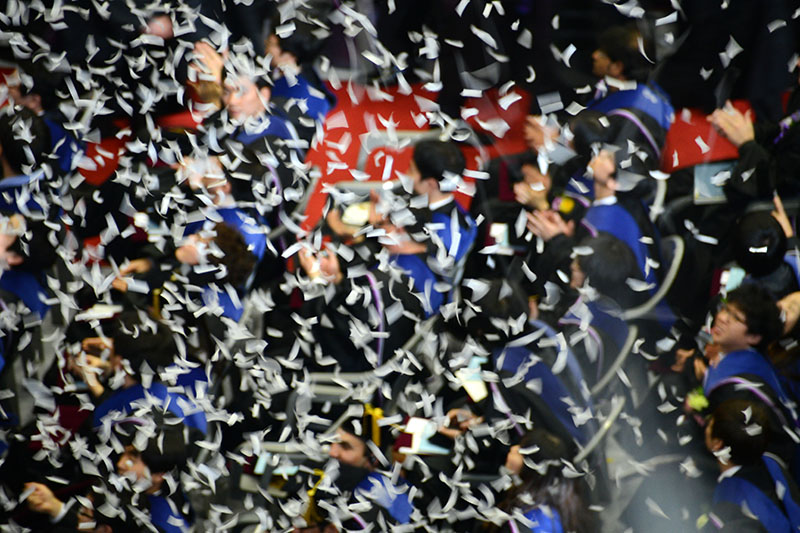

2월 중 대학의 학위수여식에 두 차례 참석할 기회가 있었다. 한번은 안산, 또 한번은 대전. 두 행사에서 공통적으로 느낀 것은 분위기가 전체적으로 차분했다는 것. 학생들도, 학부형들도, 심지어 행사장 주변의 꽃장사들도 소란스럽지 않고 조용했다.

대전의 졸업식에서는 입장권이 있어야만 졸업식장에 들어갈 수 있었다. 간혹 입장권 없이 온 축하객들이 있었지만 억지로 들어가려고 하지 않고 진행요원의 안내에 잘 따르는 모습을 보여주었다.

과거에도 이런 모습이었는지 잘 생각이 나지 않는다. 원래 이 정도로 차분했었는데 내가 잘 느끼지 못했었는지도.

혹은 대학이 많아지면서 졸업이 주는 사회적의 의미가 상대적으로 희석되어 참석하는 사람들이 지나치게 큰 기대나 흥분 없이, 차분한 마음으로 참석하게 되었는지도 모르겠다.]]>

2월 중 대학의 학위수여식에 두 차례 참석할 기회가 있었다. 한번은 안산, 또 한번은 대전. 두 행사에서 공통적으로 느낀 것은 분위기가 전체적으로 차분했다는 것. 학생들도, 학부형들도, 심지어 행사장 주변의 꽃장사들도 소란스럽지 않고 조용했다.

대전의 졸업식에서는 입장권이 있어야만 졸업식장에 들어갈 수 있었다. 간혹 입장권 없이 온 축하객들이 있었지만 억지로 들어가려고 하지 않고 진행요원의 안내에 잘 따르는 모습을 보여주었다.

과거에도 이런 모습이었는지 잘 생각이 나지 않는다. 원래 이 정도로 차분했었는데 내가 잘 느끼지 못했었는지도.

혹은 대학이 많아지면서 졸업이 주는 사회적의 의미가 상대적으로 희석되어 참석하는 사람들이 지나치게 큰 기대나 흥분 없이, 차분한 마음으로 참석하게 되었는지도 모르겠다.]]>