1. 투명 망토

학생 시절, 나는 “공부한다”고 하면 가정 내 대소사를 포함한 대부분의 의무와 책임로부터 면제되곤 했다. 공부가 일종의 면책특권(immunity)인 셈. 이것은 여러 가정에서 입시라는 맥락 하에 잠정적으로 허용되곤 하는 암묵적 규칙이다.

이런 면책특권이 청소년에게 주는 의미는 꽤나 강력한 것이어서, 공부를 일종의 핑계로 사용할 수 있음을 알게 되면서 이를 남용하는 경우가 종종 생겨난다. 마치 영화 『해리 포터』에서 나오는 투명 망토(Invisibility Cloak)처럼, 무언가로부터 도피하고 싶을 때 “공부한다”는 것을 자신을 감추는 수단으로 활용한다.

그러나 공부와 연관된 면책특권은 한시적인 것이기에 수험생 신분을 벗어나는 순간 그 효과는 사라진다. 이제는 공부는 공부대로 하면서 집안 일도 해야 하는데 학생 본인이 그 특권이 사라졌다는 현실을 깨닫지 못한 채, “도서관 가요”, “학원 다녀올께요” 등의 시효가 지난 주문을 계속 외치면서 자신은 자유롭다고 생각한다면 우스운 꼴이 된다. 아무래도 내가 아직도 그런 착각을 벗어나지 못한 게 아닐까 살짝 염려된다.

2. 보육 시설 혹은 도피처

여름 방학을 맞아 일주일의 대부분을 아침부터 늦은 시간까지 학원에서 보내는 학생들을 종종 본다. 원래 방학이란 배움으로부터 풀려나는 것인데 이런 일이 생기는 이유는 입시를 몇 년을 앞두고 있더라도 미리 준비해야 성과를 낼 수 있다는 관점에서 학생들을 장기적 수험생으로 간주하기 때문인 듯.

한편, 일부 부모 입장에서는 한껏 까탈스러워진 사춘기 자녀들과 마주치는 시간을 조금이라도 줄이기 위해 학원이라는 보육시설(day care center)에 아이들을 맡겨 놓는 것일 수도 있겠다. 특히 더운 날씨에 집에서 아이들과 부딪히며 충돌하려면 얼마나 짜증나겠는가. 그래서 “공부를 시킨다”는 핑계로 (간혹 꼴보기 싫은) 십대 아이들을 매일 상당 시간 동안 보지 않아도 되는 합법적인 수단으로 학원을 활용하는 것.

다른 한편, 나름대로 공부한다고 수고하는 학생들이 있는 반면, 일부 학생들은 학원과 독서실을 부모의 간섭을 피할 수 있는 도피처(asylum)로 활용하고 있을 것 같다는 게 나의 추측이다. 어쨌거나 공부를 핑계로 부모와 자녀가 서로를 멀리하게 되는 것 같다.

3. 서로에게 가까이 가는 공부

이런 관점에서 보면 어떤 이들에게는 공부가 사람과 사람 사이의 거리를 두기 위한 수단이 되어 버린다. “배워서 남주는” 이타적 공부가 되려면 사람과 가까워져야 할텐데 공부를 하는 과정 자체가 사람을 멀리하는 연습이 된다면 안타까운 일이다.

실제로, 옆사람과 벽을 쌓아두고 자기 만의 공부에 집중하도록 만들어진 독서실 환경은 입학 혹은 자격 시험에서 남을 제치고 합격을 해야 하는 경쟁적인 구도에 적합한, 배타적 공부를 위한 환경이다. 긴 안목에서 공부라는 과정을 디자인한다면, 다른 사람, 특히 자신과 마음이 맞지 않고 생각이 다른 사람들과 조금씩 가까워 질 수 있는 공부 과정을 설계함이 바람직하다. 떠들면 안 되는 도서관 대신 대화(dialog)와 토론(debate)이 가능한 공부 환경, 의무가 면제되는 도피처가 아니라 가정과 사회 내에서의 책임을 수용하는 학습 공간, 경쟁과 밀쳐냄이 아니라 협동을 전제로 한 자격 시험 등을 디자인할 수는 없을까.

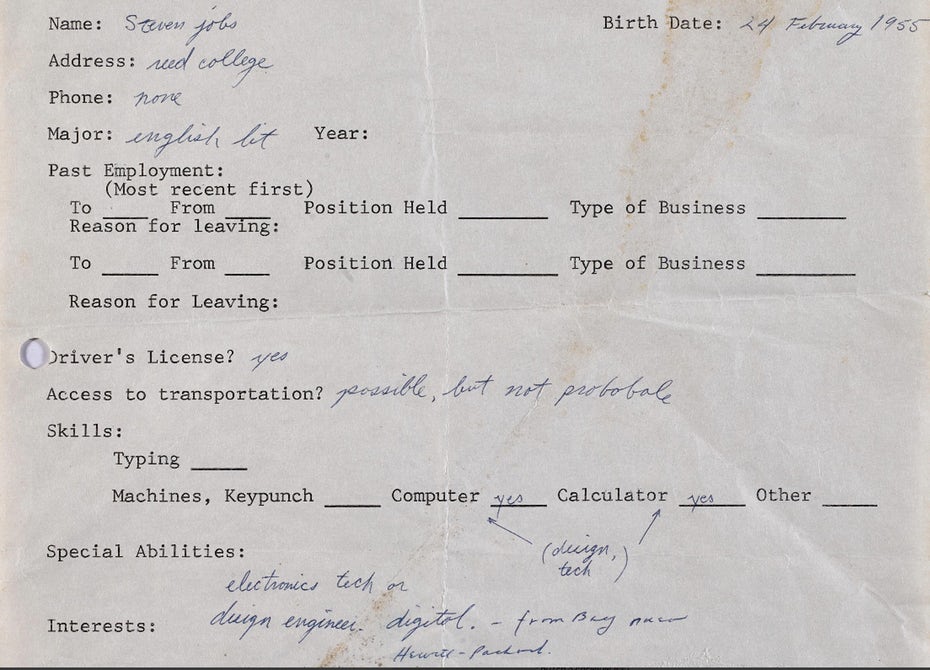

리드 대학에서 발행하는 소식지에 이 취업 신청서에 관한 글이 실렸는데 (링크: Chris Lydgate,

리드 대학에서 발행하는 소식지에 이 취업 신청서에 관한 글이 실렸는데 (링크: Chris Lydgate,