나는 기본적으로 꽃다발을 좋아하지 않는다. 스승의 날, 어버이날에 흔히 유통되는 카네이션 꽃다발은 생각만해도 현기증이 날 정도로 마음이 불편하다. 효용에 비해 지나치게 비싸다는 생각이 들기 때문이다. 바야흐로 졸업시즌을 맞아 고등학교 졸업용 꽃다발이 35,000원이라는 이야기를 듣는 순간 아찔했다. 겨울동안 꽃을 기르기 위해 연료비가 많이 들기 때문이라는 것이 꽃가게 주인의 설명인데 “하나 밖에 없는 자식이(또는 손주가) 졸업한다는데 그 정도는 해줘야지”라고 생각하는 학부모, 어른분들도 분명히 계시겠지만 비슷한 시기에 졸업하는 친척이 여러 명 있으면 가계에 엄청난 부담이 될 듯. 과연 꽃다발을 “받는” 사람의 입장에서는 졸업식 꽃다발의 적정 가격은 얼마일까? 받는 사람이 매기는 꽃다발의 감성적 가치는 (평균적으로) 남자와 여자 사이에 어느 정도의 차이가 있을까? 내 소박한, 실용적인 생각으로는 추운 날씨에 일부러 졸업식장까지 와주신 것만으로도 충분히 반갑고 고마워서 꽃다발 따위는 없어도 아무런 문제가 되지 않을 것 같지만 아름다운 꽃다발을 받아서 기쁘고 반가운 졸업생들도 분명히 있으리라. 한편 꽃다발은 졸업식 뿐만 아니라 음악연주회나 미술전시회에서도 가까운 사이라면 의례히 들고 가기 마련인데 받는 사람 입장에서는 꽃다발의 금액이 문제가 되기 보다는 빈손으로 오지 않고 꽃을 들고 오는 예의를 갖췄다는 것 자체로 서로의 관계를 확인하는 장치가 된다고 생각한다. 장례식이나 결혼식에 보내는 조의/축하 화환의 경우는 보내는 사람을 알리는 홍보 수단에 가깝기 때문에 이에 소요되는 10만원 내외의 비용은 꽃다발과는 다른 맥락에서 이해될 수 있다. 그러나 개인적으로는 대단한 사회적 낭비라고 생각한다. 시장 점유율이 높은 대표적인 꽃배달 서비스 공급자가 있다면 혁신적인 대안을 제시해 주면 좋겠다. 개업식에 보내는 축하 화분의 경우는 또 다른 맥락에서 이해될 수 있겠다. 일단 화분에 담긴 살아있는 식물이라는 점에서 단명할 수 밖에 없는 꽃다발보다는 더 나은 입장에 있다고 생각한다. 내가 받는 입장이라면 흔히 주고받는 난초는 그다지 반갑지 않다. 개업축하 화분이라는 영역에서도 역시 혁신적인 대안이 필요할 듯. 최근 작은 꽃화분에 대한 관심이 생겨 하나 둘씩 구입해가며 꽃의 세계에 입문하고 있는데 어느 정도 경험이 쌓이면 꽃다발의 진정한 가치를 이해하는 날이 올지도 모르겠지만 여전히 35,000원짜리 졸업식 꽃다발은 부담스럽다. *위의 사진은 어머니께서 생신 선물로 받으신 화분의 일부분. 작은 플라스틱 화분이 12개 들어있는 판을 통째로 받으셔서 나에게도 나눠주셨다. 무슨 꽃인지는 전혀 모르겠음.]]>

[작성자:] soonuk2

-

생각의 탄생

최근 흥미롭게 읽은 책 “생각의 탄생: 다빈치에서 파인먼까지 창조성을 빛낸 사람들의 13가지 생각도구“(로버트 & 미셸 루트번스타인 지음, 박종성 옮김, 에코의 서재). 그 중에서 인상깊었던 구절:

물건들을 수집하는 것, 이를테면 우표, 동전, 곤충, 단추, 야구카드, 엽서, 책, 사진, 인쇄물, 그림 같은 것을 모으는 것도 시각적 관찰력을 증대시키는 아주 좋은 방법이다. 진정한 수집가가 되려면 물건의 질과 종류의 차이를 잘 감별하는 능력이 필요하다. 그러려면 평가와 수집에 필요한 눈과 마음 모두를 길러야 한다. – 생각의 탄생“(로버트 & 미셸 루트번스타인 지음, 박종성 옮김) 79 페이지

다시 말하자면 미세한 감각을 훈련시키는 데에 물건의 수집이 도움이 된다는 의미를 담고 있다. 예컨대 꽃에 대한 이해와 변별력을 기르고 싶다면 막연하게 꽃에 대한 상상만 하고 있을 것이 아니라 꽃가게에 들러 이런 저런 꽃을 지속적으로 구입해보는 것이 더욱 효과적이라는 이야기다. 출처는 잊었지만 십수년 전에 읽은 바에 따르면, 해골 바가지 한 개가 있으면 으시시하지만 해골 바가지 100개를 모아놓으면 일정한 패턴이 보이기 시작한다는 이야기와도 의미가 닿는다. 즉, 패턴 인식에 있어 반복이 매우 중요한 요소라는 것. 최근에 다른 책에서 꽃에 대해 인상 깊게 읽은 바도 있고 해서 배운 바를 실천에 옮기기 위해 화분을 하나씩 구입하는 습관을 들여보기로 했다.]]> -

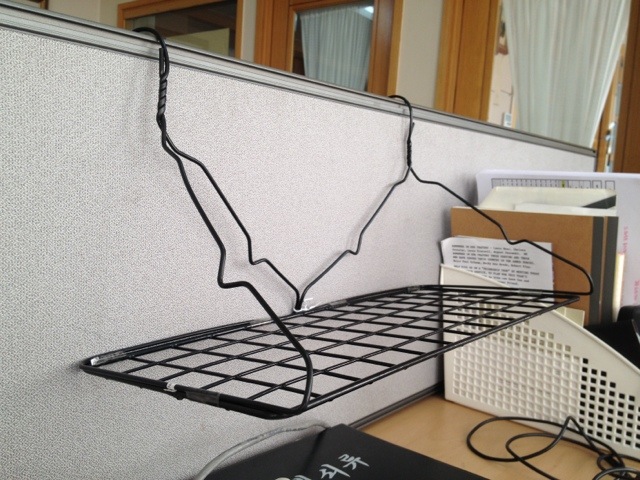

파티션용 노트북 거치대

모니터와 노트북을 동시에 거치할 수 있는 모델의 예) 하지만 기왕에 책상 정면에 존재하는 파티션 구조물을 활용한다면 비용대비효과가 높으리라 생각되어 검색해보니 저렴해보이는 Monigal 제품은 단종되었고 글로벌마운트사의 제품은 가격이 10만원 이상이었다. 단순히 떠받쳐주기만 하는 용도라면 훨씬 간단한 구조로도 해결될 듯 싶어 궁리를 해보았다. 마침 사무실 근처에 다이소 매장이 있어 검은색 철망과 같은 색의 철제 옷걸이를 구입(총비용 이천원), 옷걸이를 반으로 접고 철망과 옷걸이를 테이프로 연결해서 간이 노트북용 거치대를 만들었다. (아래 사진 참조)

무선키보드와 마우스를 연결해서 사용해보니 일단 만족. 철망이 없을 경우 철제 옷걸이 3-4개만으로도 비슷하게 만들 수도 있을 듯.*

*어디까지나 이것은 1kg 정도의 맥북에어를 받치고 있을 경우의 이야기. 3-4kg 정도나 돠는 24인치형 모니터를 옷걸이 등을 이용해서 파티션에 걸어놓을 수도 있을까?]]>

무선키보드와 마우스를 연결해서 사용해보니 일단 만족. 철망이 없을 경우 철제 옷걸이 3-4개만으로도 비슷하게 만들 수도 있을 듯.*

*어디까지나 이것은 1kg 정도의 맥북에어를 받치고 있을 경우의 이야기. 3-4kg 정도나 돠는 24인치형 모니터를 옷걸이 등을 이용해서 파티션에 걸어놓을 수도 있을까?]]>

-

Blüte

고야마 노보루의 책 “절대로 회사를 무너뜨리지 않는 사장의 영업“이란 책에서 고객방문시의 선물로 꽃이 피어있는 화분을 추천하는 것을 인상깊게 읽었다. 피어있는 꽃은 곧 시들기 때문에 부정적인 느낌을 주어 영업을 위한 선물로는 어지간히 시들지 않는 다육식물이 낫다고 생각하는 사람도 있지만 영업 방문은 자주 할수록 좋다고 생각하는 저자는 꽃이 시들기 때문에 얼마 후에 다시 방문할 구실을 만들 수 있어서 좋다고 한다. 한남동 단국대오거리 뒷골목을 지나다 위의 이야기가 생각나서 그동안 궁금하게 생각하던 꽃가게겸 까페 Blüte(플라워리스트 송진화)에 용감하게 들어가 보았다. 가게에 계신 분의 설명에 의하면 Blüte(독일어)의 의미는 활짝피다(blossum)에 해당한다고. 그분은 독일어의 angstblüte라는 단어를 무척 좋아한다면서 전나무는 생애 마지막 해에 가장 화려하게 개화한다는 설처럼 이곳이 그렇게 사람들의 열정이 화려하게 꽃피는 곳이 되었으면 한다는 취지의 설명을 들었다. 꽃이나 원예에 대해 전혀 아는 바가 없으니 공부삼아 수선화 구근이 들어있는 작은 화분을 두 개 구입했다. 싹만 나와있는 화분이 재미있을 것 같았는데 가게에서는 그래도 꽃이 하나라도 피어있는 편이 선물용으로는 낫다는 의견을 주시길래 그대로 따랐다. 마침 점심시간이어서 가게 안 까페에서 독일식 소시지 메뉴 세트를 주문했다. 위의 사진은 커피에 딸려 나온 아주 조그마한 화병이다. ]]>

-

탄생 시리즈

무엇인가가 탄생한다는 것은 결코 쉽지 않은 일. 마찬가지로 책 제목에 “탄생”이라는 단어를 넣기 위해서는 상당한 각오와 담력을 요구하리라 생각한다. 다음과 같은 책의 저술은 아무나 할 수 있는 일이 아니었을 듯. 생각의 탄생 : 다빈치에서 파인먼까지 창조성을 빛낸 사람들의 13가지 생각도구 (로버트 루트번스타인, 미셸 루트번스타인 공저; 박종성 역; 에코의서재 간) 한글의 탄생 : 문자라는 기적 (노마 히데키 저; 김진아, 김기연, 박수진 공역; 돌베개 간) 번역의 탄생 : 한국어가 바로 서는 살아 있는 번역 강의 (이희재 저; 교양인 간) 그리고 위 사진에 나오지는 않았지만 젊음의 탄생 (이어령 저; 생각의나무 간)]]>

-

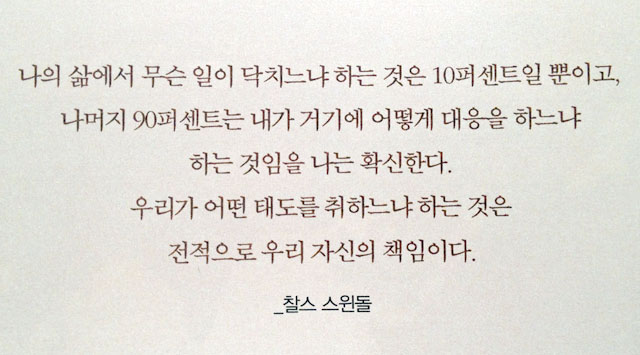

Charles R. Swindoll

대만의 류비룽과 린즈하오가 지은 10년 후, 부의 지도(허유영 옮김, 라이온북스) 첫 페이지를 넘겼더니 다음과 같은 내용이 나왔다.

위에 인용된 구절은 태도(attitudes)에 대해 꽤 널리 알려진 다음 글에서 나왔다.

위에 인용된 구절은 태도(attitudes)에 대해 꽤 널리 알려진 다음 글에서 나왔다.

“The longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude, to me, is more important than facts. It is more important than the past, than education, than money, than circumstances, than failures, than successes, than what other people think or say or do. It is more important than appearance, giftedness or skill. It will make or break a company…a church….a home. The remarkable thing is we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. We cannot change our past…we cannot change the fact that people will act in a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude…I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. And so it is with you…we are in charge of our attitudes.” – Charles R. Swindoll

위 인용구를 쓴 찰스 스윈돌(Charles R. Swindoll)은 라디오 프로그램 Insight for Living을 통해 전세계에 널리 알려진 미국의 설교자다. 그의 설교는 표현이 명쾌하고 내용이 실제적이며 유머가 풍부하기로 유명한데 그는 설교 작성시 컴퓨터를 이용하지 않으며–타이프라이터를 이용한다–또한 진부한 표현이나 틀에 박힌 예화 인용을 피하기 위해 상당한 노력을 기울이는 것으로 알려져있다. 나의 중고등학교 시절, 학교에서 돌아오면 라디오를 주파수 1188 KHz에 맞춰놓고 극동방송을 틀어놓는 것이 습관이었다. 저녁 7시부터 9시 사이에 방송되는 영어 프로그램 중간 중간에 나오는 미국 스타일의 찬송가와 성가를 듣고 싶어서였다. 각각 30분씩 진행되는 Thru the Bible과 Haven of Rest 프로그램에 이어 찰스 스윈돌의 Insight for Living이 방송되었는데 맨 처음에 설교의 핵심 부분을 짤막하게 들려주고 나서 상쾌한 시그널 뮤직이 나오고 설교 결론 부분에 다시 배경음악이 깔리면서 마무리되는, 당시로서는 매우 획기적인 편집 방식에서 신선한 충격을 받았었다. 그 때 이후 10년 이상 그 프로그램의 애청자였으니 그는 C.S. Lewis와 더불어 나의 영어와 사고방식에 가장 커다란 영향을 준 인물 중 한 명이라해도 과언이 아니다. 경제 서적에서 그의 이름을 볼 줄이야.]]> -

"I am very happy to meet you," the sandwich should have said.

서양 음식의 세계에서 샌드위치의 자리매김은 손쉽고 간단하게 요기할 수 있는 식사거리라는 의미에서 우리나라의 김밥과 비숫한 정도의 자리를 차지한다. 다양한 재료가 한 몸에 집약되어 손으로 들고 먹기 좋다는 면에서 샌드위치와 김밥은 구조적, 기능적인 유사성을 가지고 있다. 다만 샌드위치는 여러 층을 포개어 놓는 반면 김밥은 돌돌 말려있는 차이가 있을 따름이다. 샌드위치와 김밥은 둘 다 손으로 직접 만들어지기에 묘하게도 비슷한 재료를 사용하더라도 누가 만드느냐에 따라 맛과 느낌이 다른 경우를 종종 경험한다. 정성과 따뜻함이 묻어나는 샌드위치나 김밥은 먹는이의 마음을 푸근하게 한다. 그런 샌드위치나 김밥은 보기만 해도 그쪽에서 “반가워요”하는 말을 걸어오는 듯한 느낌을 받게 되기도 한다. 최근에 한 샌드위치 전문점에서 BLT 샌드위치(베이컨, 양상추, 토마토를 주재료로 사용한 샌드위치, 위 사진)를 주문했다. 나름대로 자부심을 가지고 만든다는 인상을 주인장이 강조했었는데 막상 음식을 받고나서는 왠지 허전한 마음이 들었다. “이 허전한 느낌은 뭐지?”하며 혼자 의아해 했는데 나중에 생각해 보니 샌드위치가 나에게 “반갑다”는 이야기를 걸어주지 않는다는 느낌이 들었던 것이다. 한참 시간이 지나고 나서야 그런 아쉬움이 느껴졌던 이유에 대한 단서를 짚어볼 수 있었다. 그릇 한쪽켠에 피클이라도 몇 조각 놓아주었더라면 허전함이 덜 했을런지도. 식어서 굳은 딱딱한 베이컨이 아니라 방금 구워져 따끈따근하면서도 부드러운 질감이 남아있는 베이컨이었더라면 훨씬 좋았을지도. 토마토나 식빵이 약간씩만 더 두툼했더라면 푸근함을 느꼈을지도. 아주 바짝 구운 토스트가 아니라 겉은 바삭하지만 속은 촉촉하도록 적당히 구워진 토스트였다면 감동했을지도. 나무 플레이트 위에 기름종이 한장 얹어서 내놓기 보다 둥근 사기접시에 올려서 내놓았다면 따뜻한 배려가 느껴졌을지도. 머그잔 밑에 잔받침이라도 있었다면 더 나았을지도. 음식과 사람 사이의 관계에서 뿐만 아니라 사람과 사람 사이의 관계에서도 따뜻한 마음의 전달은 종종 있는지 없는지 인식하기도 어려운 아주 작은 부분에서 판가름이 나기도 하는 듯 싶다. 그래서 옛어른들은 손님에게 차 한 잔 내놓을 때에도 그냥 들고가지 않고 찻잔도 놓고 쟁반에 받쳐 가져가고 선물을 전달할 때에도 겹겹이 포장을 한 후에 친필로 쓴 글을 함께 넣어 전달하는 등 세심한 주의를 기울였는가 보다. 따뜻함이 느껴지지 않은 샌드위치가 남겨준 허전함은 의외로 오래 지속되었다. 나도 그런 차가운 사람이 되지 않도록 스스로를 돌아보아야겠다.]]>

-

where the sparkle in the eyes comes from

a book recently, I became concerned that I did not have clear and strong will about what I wanted to do, thinking it was a symptom of learned helplessness. Now I realize that such lack of strong desire is mostly irrelevant.

“Very truly I tell you, when you were younger you dressed yourself and went where you wanted; but when you are old you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go.” Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, “Follow me!” – John 21:18-19

]]>